В этой заметке мы постараемся без лишней детализации подметить основные эпохи эволюции подходов к разработке программного обеспечения с акцентом на пользовательские интерфейсы.

Введение

В мире информационных технологий и, в частности, в высоко востребованной сфере разработки программного обеспечения (ПО), нет ничего постоянного. То, что сегодня представляется передовым стандартом, завтра уже становится историей. Это в полной мере относится и к методикам создания пользовательских интерфейсов – той части программного продукта, с которой непосредственно взаимодействует пользователь.

Если проследить эволюцию этого процесса, можно выделить три ярко выраженные эпохи, каждая из которых не просто меняла инструменты, но и трансформировала саму суть роли человека в разработке. Пройден путь от тесного сотрудничества мастера-одиночки с заказчиком через конвейерную модель с десятком специалистов к зарождающейся сегодня парадигме, в которой ключевой компетенцией становится не написание кода, а умение ставить задачи и проверять результаты, делегируя исполнение многих рутинных и даже отчасти творческих задач искусственному интеллекту (ИИ).

Эпоха “Мастеров-одиночек” (старый вариант)

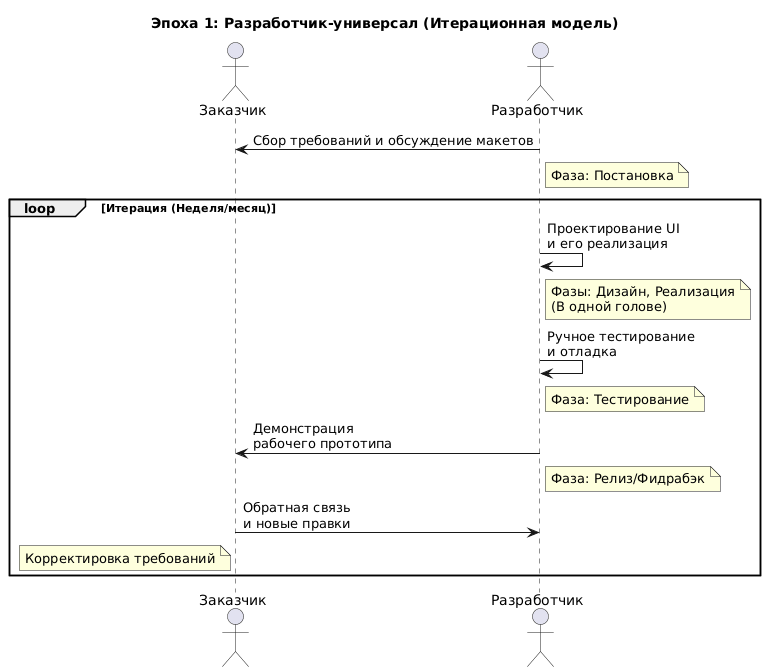

Ключевая фигура эпохи – разработчик, который выполняет все роли и напрямую взаимодействует с заказчиком в итерационном цикле.

В этой модели весь процесс создания пользовательского интерфейса завязан на одном человеке – разработчике, который совмещает в себе роли проектировщика, дизайнера, программиста и тестировщика. Иногда несколько коллег объединяются в бригаду с некоторым разделением и дополнением ролей, но это не меняет ключевой сути эпохи. Процесс строится на коротких циклах (итерациях), в рамках которых разработчик собирает требования, создает прототип, тестирует его и демонстрирует заказчику. Полученная обратная связь воплощается в следующих правках.

Приведем здесь для информации исходный код на языке UML этой диаграммы (остальные диаграммы в заметке оставим без исходников):

@startuml Эпоха 1: Мастер-одиночка

title Эпоха 1: Разработчик-универсал (Итерационная модель)

actor "Заказчик" as Client

actor "Разработчик" as Dev

Dev -> Client: Сбор требований и обсуждение макетов

note right of Dev: Фаза: Постановка

loop Итерация (Неделя/месяц)

Dev -> Dev: Проектирование UI\nи его реализация

note right of Dev: Фазы: Дизайн, Реализация\n(В одной голове)

Dev -> Dev: Ручное тестирование\nи отладка

note right of Dev: Фаза: Тестирование

Dev -> Client: Демонстрация\nрабочего прототипа

note right of Dev: Фаза: Релиз/Фидрабэк

Client -> Dev: Обратная связь\nи новые правки

note left of Client: Корректировка требований

end

@endumlКлючевые особенности:

- Роли: всего две ключевые роли

- Процесс: короткие циклы, быстрая обратная связь

- Гибкость: высокая, при низкой масштабируемости

В результате:

- Минимум формальностей: общение прямое, без лишних согласований

- Высокая скорость на малых проектах: реакция на изменения практическимгновенная

- Ценность личности: успех проекта критически зависит от навыков и ответственности одного человека

- Ограниченная масштабируемость: подход не работоспособен для больших команд и сложных систем

Эпоха “Конвейера” (современный вариант)

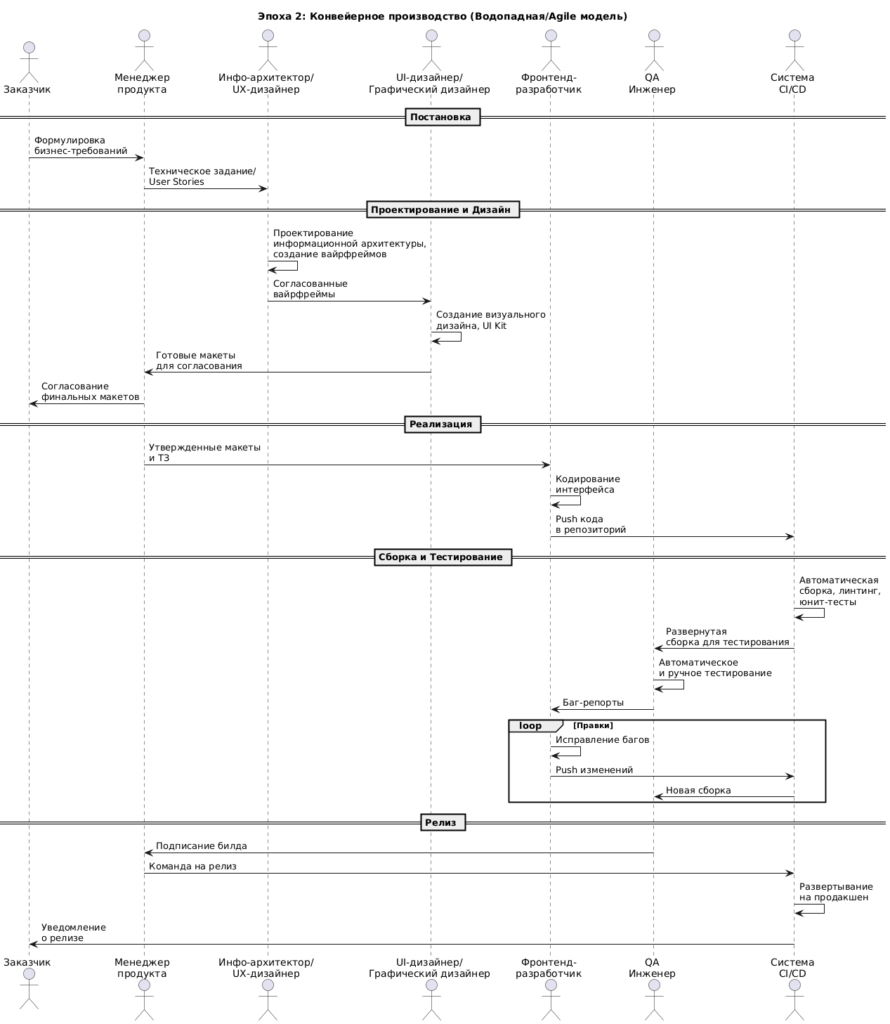

Процесс делится на четкие этапы с узкими специалистами на каждом из них. Взаимодействие становится более формальным, появляется менеджер продукта (product manager) или на проектах заказной разработки – менеджер проекта (project manager) .

Процесс напоминает промышленный конвейер, где каждый специалист отвечает за свой участок работы. Этапы жизненного цикла ПО (Software Development Life Cycle, SDLC) разделены: сбор требований (менеджер), проектирование опыта (UX, User Experience), визуальный дизайн (UI, User Interface), реализация (разработчик), тестирование (QA, Quality Assurance) и выпуск релиза (CI/CD, Continuous Integration / Continuous Delivery). Передача результатов между этапами формализована, а коммуникация между специалистами часто идет через менеджера.

Среди прижившихся методологий разработки специалисты обычно выделяют каскадную (или водопадную, waterfall), итерационную, V-образную, спиральную, а наиболее современный подход базируется на концепции гибкой разработки Agile и основанным на ней методикам Lean, Kanban, Scrum и др.

Ключевые особенности:

- Роли: четкое разделение обязанностей и относительно узкая специализация

- Процесс: линейный или итерационный, но с формальными этапами

- Автоматизация: появление CI/CD для сборки, тестирования и развертывания

- Масштабируемость: высокая, но время на коммуникацию и согласования возрастает

В результате:

- Специализация: каждый участник – эксперт в своей узкой области

- Предсказуемость: процесс стандартизирован, что позволяет планировать сроки и ресурсы

- Контроль качества: наличие выделенных этапов проверки (тестирование, согласование)

- Автоматизация: рутинные процессы (сборка, деплой) делегированы системам CI/CD

- Высокие накладные расходы: требует времени на коммуникацию и координацию между командами

Эпоха “Симбиоза с ИИ” (будущее / настоящее)

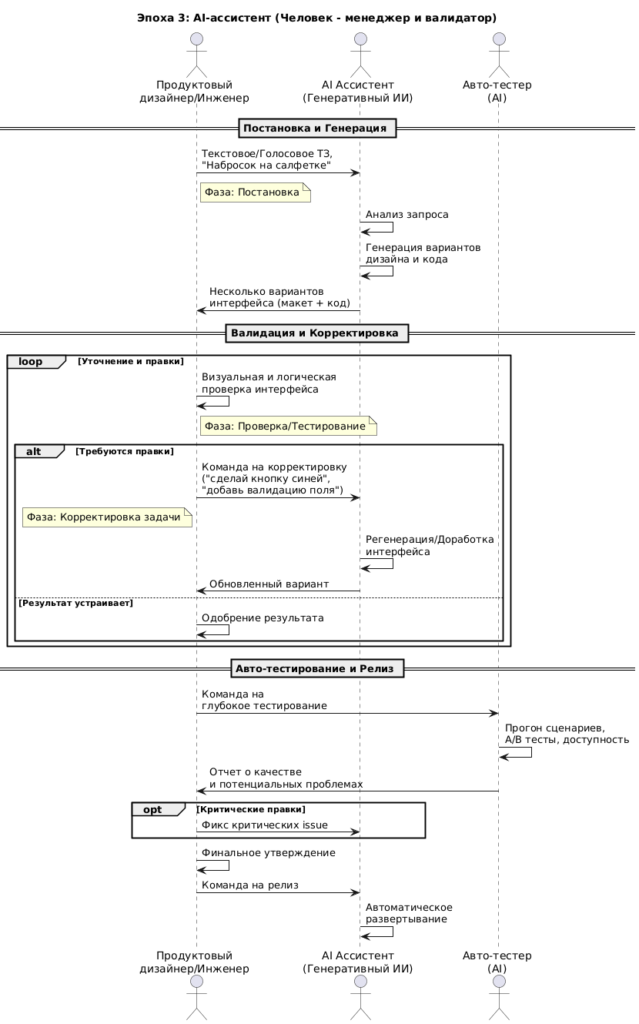

Роль человека в процессе смещается от “создателя” к “куратору” и “проверяющему”. Искусственный интеллект (в тексте заметки – ИИ, в прессе и на приведенных в заметке схемах – AI, Artificial Intelligence) становится основным исполнителем.

Роль человека кардинально меняется – из непосредственного исполнителя он превращается в “режиссера” процесса. ИИ-ассистент по команде человека генерирует несколько вариантов дизайна и кода. Основной цикл разработки сводится к трем ключевым действиям человека: постановка задачи (текстом или голосом), проверка и валидация результата, и формулировка правок. Тестирование также все в большей степени делегируется ИИ.

Ключевые особенности:

- Роли: человек – стратег и валидатор, ИИ – исполнитель

- Процесс: очень быстрый цикл “запрос-генерация-проверка”

- Фокус человека: на постановке качественных задач, проверке результата,

креативном мышлении и принятии решений - Автоматизация: максимальная, на всех этапах, включая генерацию кода и дизайна,

а также продвинутое тестирование

В результате:

- Скорость итераций: цикл “запрос-результат-проверка” занимает минуты, а не дни

- Смещение фокуса человека: с технической реализации на креатив, стратегию и контроль качества

- Демократизация: создавать прототипы и рабочие интерфейсы могут люди без глубоких технических знаний

- Новые компетенции: ключевым навыком становится способность четко формулировать задачи для ИИ (составлять инструкции для действий или “писать промпты”) и критически оценивать его работу (тестировать)

Заключение

Подводя итоги можно сказать, что наблюдается не линейная эволюция подходов, где новое полностью вытесняет старое, а формирование сложного ландшафта, где все три рассмотренные модели сосуществуют, каждая – в своей нише.

Современный конвейерный подход по-прежнему доминирует при создании сложных, масштабируемых корпоративных систем, где крайне важны предсказуемость, стандартизация и управление рисками. Однако его основные недостатки – высокая стоимость и неповоротливость – стали катализатором для двух других моделей.

Эпоха ИИ только набирает обороты, но уже поражает своими уникальными возможностями: она не столько заменяет конвейер, сколько радикально его ускоряет и удешевляет, беря на себя рутинные операции. Главный вклад эпохи – это демократизация создания интерфейсов и новый толчок к ускорению прогресса для всех.

И, что показательно, подход “мастеров-одиночек” отнюдь не умер. Напротив, вооружившись облачными сервисами, no-code платформами и теми же ИИ-ассистентами, небольшие команды или даже отдельные энтузиасты могут сегодня реализовывать амбициозные проекты и обгонять громоздкие конвейерные команды в скорости и гибкости.

Таким образом, будущее разработки представляется не в виде какого-то одного пути, а трех параллельных, сосуществующих и дополняющих друг друга, и ключ к успеху лежит в способности выбрать правильную модель для конкретной задачи, имеющихся ресурсов и временных рамок.